Молот — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 апреля 2018; проверки требуют 14 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 апреля 2018; проверки требуют 14 правок.

Мо́лот — орудие труда, использующееся для нанесения ударов при ковке металлов, разбивании камней и пр.

Молот обычно делается из ковкого железа, а концы его навариваются сталью. Очень маленькие молоты делаются целиком из стали, а большие из чугуна. Один конец ручного молота делают или совершенно плоским или с лёгкой выпуклостью, он называется бой или боёк, а другой клинообразным, он называется задок. В средней части имеется сквозное отверстие, глазок, для насадки молота на деревянную рукоять, или молотовище. Самые маленькие кузнечные молоты, так называемые ручники, которыми можно работать одной рукой, весят от полукилограмма до 2 килограммов, большие же ручные молоты, кувалды, которые приводятся в движение обеими руками с размаху, весят от 3 до 9 кг.

В скандинавской мифологии Мьёльнир является атрибутом бога Тора. Нередко молот является атрибутом гномов.

В Библии молот описывается как «оружие воинское» (Иер. 51:20). Также молот использовался в кузнечном деле (Ис. 44:12). Как молот переводится прозвище иудейских повстанцев Маккавеев.

В коммунистической символике скрещённые друг с другом серп и молот означают союз крестьян и рабочих.

Изображение скрещённых серпа и молота было представлено на флаге СССР.

Кувалда — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 октября 2018; проверки требуют 8 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 октября 2018; проверки требуют 8 правок.

Работа кувалдой, американских морпехов.

Работа кувалдой, американских морпехов.Кува́лда[1][2], Балда[3] — ручной ударный инструмент (двуручный тяжеловесный молот[4][5]), предназначенный для боя камня

От молотка и молота кувалда отличается значительно большей массой бойка, длиной рукоятки. Кувалда — один из наиболее древних инструментов известных человечеству. Слово «кувалда» означает «инструмент, которым куют», то есть первоначально это был инструмент, применявшийся в кузнечном деле. В просторечии также называется кувалдометром[7].

Кувалда устроена в сходной степени с молотком, но имеет увеличенную массу (до 16 кг) бойка, и рукоятку до 1,2 метра (в среднем 70–90 см).

Кувалды изготовляют из сталей — 40, 45, 50, У7. Рабочие поверхности закаливают на глубину 30 мм до твёрдости НRС 32,5. Рукоять кувалды должна быть прямой, а в поперечном сечении иметь овальную форму; большая ось овала рукоятки должна быть перпендикулярна продольной оси инструмента. У кувалд рукоятка к свободному концу несколько сужается (у молотка рукоять к бойку сужается): в том числе для того, чтобы при промахе кувалда могла вылететь из руки и не утащить за собой работника. Также важен материал рукояти кувалды: чаще всего рукоять изготавливают из сухой древесины твердых лиственных пород или синтетических материалов, обеспечивающих прочность и надежность насадки при выполнении работ.

Для надежного крепления кувалды рукоятку с торца расклинивают металлическими и завершенными

По конструкции в России различают следующие типы кувалд:

- Тупоносая кувалда[8]: Масса 2—16 кг.

- Остроносая поперечная кувалда[8]: Масса 3—8 кг.

- Остроносая продольная кувалда[8]: Масса 3—8 кг.

Основные области применения кувалд:

- Ковка (свободная) и ковка с применением подкладного кузнечного инструмента.

- Шиномонтаж: оббивание шин при разборке колёс и рихтовка при ремонте.

- Правка металлических заготовок и листов.

- Забивание толстых кольев, гвоздей, железнодорожных костылей и штырей.

- Раскалывание камней, бетона и кирпича при разрушении (демонтаже) небольших построек.

- Дробление камней на щебень (способ морально устарел после внедрения на карьерах более производительных камнедробилок).

- В исключительных случаях кувалда может служить оружием ударно-дробящего действия (энергия удара кувалды достаточна для разрушения любой кости у человека и большинства животных).

- Кувалду используют выбивщики при выбивании отливок из опок, а также обрубщики при отбивке от отливок литниковой системы.

- Кувалду используют для упражнений при прокачке спинных мышц, путём нанесения ударов по большой резиновой покрышке.

- В инженерной сейсморазведке, как источник сейсмических волн при исследовании небольших глубин[9]

Техника безопасности при работе с кувалдой[править | править код]

- Кувалда при работе (разгон перед ударом) приобретает значительную кинетическую энергию и при неосторожном обращении может привести к травме, увечью или даже смерти (например, при работе в состоянии алкогольного опьянения).

Молот — это инструмент кузнеца

Первыми, кто придумал и начал использовать молоты для обработки металлов, были кузнецы. Молот – это устройство для обработки металла в кузнечном деле. Многообразие видов зависит от конструкции.

Ручной инструментарий

В кузнечном деле используется множество ручных инструментов для проведения обрабатывающих и точных работ. Основными считаются молот и наковальня. При помощи них проводится обработка железа и превращение заготовок в части конструкций.

Молот – это инструмент, который предназначается для обработки металлической заготовки в ходе ручной работы. Например, художественной ковки. Молоты и наковальни бывают разных типов и видов. В основном делятся они по весу. Данный фактор учитывается при обработке заготовки. Также немалое значение имеет форма молота. Они бывают с разными рабочими поверхностями.

Также в кузнечном деле используются деревянные молотки. Деревянный молот – это инструмент, который применяется для правки без повреждения конструкции. Особенно киянка (так называют деревянный молоток) используется для производства авторского холодного оружия (ножей, мечей и т. д.), когда необходимо после закалки выправить деформацию металла.

Пневматический и механический инструмент

Пневматический кузнечный молот – это пневмооборудование, которое используется для обработки грубых заготовок металла. Существуют разные виды и конструкции этого инструмента. Базой служат динамические ударные элементы. Виды молотов:

- Пневматические (используется газ под давлением).

- Бензиновые и дизельные (принцип работы основан на двигателях внутреннего сгорания).

- Паровоздушные (используется пар или атмосферный воздух, которые подаются под давлением).

- Газовые.

- Гидравлические (жидкость подается под давлением).

- Электрические (боек приводится в движение с помощью электричества).

- Механические (прилагается усилие человека).

Все виды молотов широко используются в кузнечном деле. Невозможно представить современную кузницу без этого инструмента.

Рассмотрим, из чего состоит кузнечный молот:

- Основание.

- Поршень, который приводит в действие бабку.

- Приводное устройство и оборудование.

- Электрические элементы, которые запускают работу молота.

- Компрессоры и патрубки.

- Станина.

- Щитовое ограждение.

- Боек, который непосредственно производит удар по металлу.

Кузнечный пневматический молот способен выполнить следующие операции:

- Вытяжка (удлиняется шаблон заготовки, при этом уменьшается его толщина).

- Гибка (изгиб металла в нужную форму). Обычно проводится в разогретом состоянии.

- Осадка (уплотнение металла, обратная форма обработки, вытяжка).

- Формирование отверстий (при помощи специального бойка можно делать отверстия на разогретом металле).

- Рубка (разрезание металлических изделий).

Вывод

Кузнечный молот – это специальный инструмент, который используется для обработки металла. Существуют разные виды этого инструментария – ручной и пневматический. При помощи первого проводят калибровку и работу с мелкими заготовками. Второй используется для манипуляций с грубыми или большими заготовками.

Боевой молот — Википедия

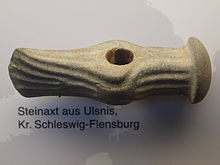

Каменный молот

Каменный молот  Неолитический боевой топор-молот

Неолитический боевой топор-молотБоевой молот — древнейшее древковое дробящее оружие, функционально аналогичное булаве. В позднее Средневековье — разновидности универсального древкового оружия, имеющего на боевой части в различных сочетаниях молоток, клюв, топорик и предназначающегося для нанесения дробящих, рубящих и колющих ударов.

Молот применялся в неолите, бронзовом веке, Средневековье. Это могло быть и орудие двойного назначения (инструмент и оружие). Первоначально он имел каменное навершие или был деревянным. Часто молот служил обухом боевого или церемониального каменного топора. В Средние века иногда использовались обычные железные кузнечные молоты на длинной рукоятке, которыми, подобно булаве, наносились оглушающие, проламывающие или деформирующие доспехи удары. Самый известный боевой молот, носящий имя собственное — Мьёлльнир, мифический молот Тора, ставший религиозным символом, амулетом и геральдической эмблемой. Но до XI в. молотом продолжали пользоваться в основном немцы

Боевые молоты XIV в. Слева — простейший свинцовый, справа — люцернский молот (верхняя часть)

Боевые молоты XIV в. Слева — простейший свинцовый, справа — люцернский молот (верхняя часть)  Поединок на боевых молотах. Гравюра из турнирной книги императора Максимилиана I «Фрейдал». 1512-1515 гг.

Поединок на боевых молотах. Гравюра из турнирной книги императора Максимилиана I «Фрейдал». 1512-1515 гг.Длиннодревковые молоты[править | править код]

Короткодревковые молоты[править | править код]

Короткодревковые молоты с рукояткой в 60—80 см появился ещё в X веке. Они предназначались для ближней рукопашной схватки, часто ими вооружались всадники, но стали всюду применяться в кавалерии с середины XV века. В Европе их и называли рыцарскими молотами или кавалерийскими молотами. Короткие древки европейских и восточных молотов часто были полностью из железа и снабжались рукояткой, рассчитанной для одной или двух рук. Противоположный клюву прилив в форме молотка мог иметь различную ударную поверхность: гладкую, шипастую, пирамидальную, конусную, с какой-либо фигуркой или монограммой. Последние два вида предназначены, чтобы отпечататься на поверженном противнике. Имеется вариант польского наджака[1], когда на месте молоточка находится навершие (било) булавы-буздыгана. Сверху часто имелось направленное вверх остриё (по-русски — копьецо).

Кавалерийский топорНа Руси применялись только короткодревковые молоты, которые назывались — клевец (от слова «клюв») и чекан[2][3][4]. Они также были популярны у польско- литовских гусаров. На Украине были в ходу названия: келеф, келеп, чекан, фокош (последнее — также венгерское название валашки)[5][6].

Клюв может дополняться не молотком, а небольшим топориком. Это уже кавалерийский топор. Но чаще на обухе такого топорика вместо клюва, находится прилив в форме молоточка квадратного или круглого сечения. Боёк молоточка обычно имеет плоскую или реже округлую поверхность. Его полотно может быть подтреугольной формы с лезвием, направленным прямо вперёд; узким и слегка изогнутым вниз; с лезвием так сильно повёрнутым книзу, что форма полотна приближается к клювам; полукруглым и редко — лунообразным (вогнутостью вперёд).[7] Это оружие является также разновидностью боевого топора. На Руси такие топорики назывались топорок или топорец — за величину и использование гражданским населением. Также на Руси (как и в Польше) имелось и более конкретное название — чекан[8][9].[10]

Восточные аналоги[править | править код]

Индоперсидский боевой молот

Индоперсидский боевой молотКороткодревковые клевцы использовались не только в Европе, но и на Востоке (Индия — загнал и посох факира (bairagi), Персия — табар, афгано-пакистанская граница — лохар. Считается даже, что, например, в Польшу они пришли из Турции через Венгрию (старопол. czakan, czera из венг. csokany и тур. czakmak). Это оружие близко европейскому. Так встречается такое же разделение молотка на четыре шипа, как у люцернского молота. На Востоке, среди военных и у гражданского населения, подобное оружие продержалось дольше, чем в Европе. В XVII—XIX вв. оно было популярно в индо-персидском регионе под одинаковым названием «вороний клюв». В Индии изготовлялось и комбинированное оружие. Более отдалённые аналоги имеются в Китае — гэ (также длиннодревковые), фанг; а также в Япония — кама-яри).

Комбинированное оружие[править | править код]

Комбинированное оружиеПримерно с середины XVI и в XVII вв., вплоть до XIX в. появляются разнообразные образцы комбинированного оружия, в том числе и с использованием молотов или их элементов. Простейшие — это молоты с клевцами или топориками, имеющие в рукоятке клинок шпаги. Такой клинок могли иметь и подсошники — подставки для арбалетов или огнестрельного оружия. Они также иногда снабжались клевцом и молотком или, например, двусторонним молотком. Сложнее устроены брандестоки, молоты с клевцами и топориками, имеющие автоматически выдвигающиеся и даже выстреливающие из верха рукоятки длинные (до полутора метров) лезвия[11]. Были и крикеты — комбинации с ружьями и пистолетами.

Поздний этап[править | править код]

Со временем, теряя боевое применение, клевец и чекан стали атрибутами воинского начальства (Германия, Италия и др.), а также казачьих и разбойничьих атаманов. В этот период в их рукоятках могли помещаться ввинчивающиеся кинжалы. В Польше (XVIII в.), с утратой боевого применения клевца (чекана) и постоянным изданием соответствующих запрещающих законов на их ношение гражданским населением как посохов или тростей, появилась такая разновидность, как обух[12] или по-граждански — обушок[13].

4, 5 — келев или обух

4, 5 — келев или обухОн отличается сильно загнутым вниз клювом железного, латунного или серебряного набалдашника. Обычно клюв загнут полукругом и направлен остриём в древко или образует кольцо[14]. Реже глухо загнут только самый кончик или изгиб имеет более причудливую форму. Противоположный конец древка, длинной 80—100 см, был тоже окован. Использовался польской шляхтой как гражданское оружие (то есть оружие самообороны). Причём были варианты ношения его как набалдашником вверх, так и вниз. Надзяк и чэкан были распространены и у белорусской шляхты, а также у венгерской знати. Иногда аналогичный обуху келеп применяли карпатские горцы вместо валашки.

- ↑ В Польше клевец-наджак или надзяк использовался с XVI до сер. XVII в.

- ↑ Чекан, холодное оружие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Чекан (клевец) // Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002 Архивная копия от 6 января 2014 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 14-06-2016 [1316 дней]).

- ↑ В русскоязычных источниках нет единого мнения о применении названий «чекан» и «клевец». В литературе, в том числе и археологической, они часто равнозначно применяются для обозначения клевцов, как древних, так и средневековых. Древнейшие бронзовые ещё называют алебардами. Есть даже необоснованная идея называть прямые клевцы чеканами, а изогнутые — клевцами (Грязнов М. П., 1956).

- ↑ Чекан // Український тлумачний словник.

- ↑ Фокош // Український тлумачний словник.

- ↑ Похожие боевые топорики сагарисы использовались ещё скифами и персами, а затем и аланами.

- ↑ Чекан // Толковый словарь Ефремовой.

- ↑ Чекан // Этимологический словарь Фасмера.

- ↑ Существуют и другие виды боевых топоров с шипами и крюками на обухах в Европе, Иране, Индии, редко в Японии (маза-кари). Сюда же можно отнести позднейшие пионерные и морские топоры, американские рабочие топоры («американские чеканы») и томагавки с шипами и крюками, а также современные топоры пожарников.

- ↑ Убойная сила сохраняется до 10 м.

- ↑ От польского названия малого боевого топора в XVI в.

- ↑ В Польше в широкое понятие «обух» входили вообще все виды боевых молотов.

- ↑ Подобное оружие известно ещё в киммерийское время, для него в археологии существует термин — «птицеголовые скипетры». Эрлих В. Р. «Птицеголовые» скипетры предскифского времени. Новые аргументы к дискуссии // Государственный музей Востока. Материальная культура Востока. — М., 2005. — С. 151—162.

- Боевой молот // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Бехайм В. Энциклопедия оружия / Пер. с нем. — СПб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1995. — 576 с. — С. 262—265, 268—276. — ISBN 5-87685-029-2.

- Квасневич В. Лексикон холодного и метательного оружия / Пер. с польск. — СПб.: ООО «Издательство „Атлант“», 2012. — С. 33, 69—71, 115, 116, 124, 125, 134—136, 153, 224, 225. — ISBN 978-5-98655-042-8.

- Попенко В. Н. Комбинированное холодное оружие. — М.: Богучар, 1994. — 112 с. — С. 32—38, 43—48, 89—91, 96—106.

- Попенко В. Н. Холодное оружие. Энциклопедический словарь. — М.: Богучар, 1996. — 479 с. — С. 120—122, 128—130, 133, 158, 164, 165, 243, 274, 280, 281, 425, 427, 428. — ISBN S-88276-023X.

- Стоун Дж. К. Большая энциклопедия оружия и доспехов. Оружие и доспехи всех времён и народов / Пер с англ. — М.: АСТ, Астрель, 2008. — 767 с. — С. 77, 104, 105, 108, 109, 235, 298, 299, 369, 371, 381, 407—409, 504, 506, 617, 622, 623, 648, 649, 704. — ISBN 978-5-17-052742-7, ISBN 978-5-271-21108-9, ISBN 978-5-17-052752-6, ISBN 978-5-271-21109-6, ISBN 0-486-40726-8 (англ.).

- Югринов П. Малая энциклопедия холодного оружия. — М.: Центрполиграф, 2010. — С. 30—37, 57, 65, 67, 79, 91, 92. — ISBN 978-5-9524-4613-7.

- Viollet-le-Duc Е. Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la Renaissance — Paris : Librairie centrale d’architecture, 1814—1879. — T. VI. — P. 16—23, 178—192. (фр.).

Царь-молот — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 июня 2017; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 июня 2017; проверки требует 1 правка. Памятник Революции 1905 года в виде стилизованной скульптуры Царь-молота.Царь-молот — ковочный паровой молот Российской империи, самый крупный в мире на момент создания[1].

50-тонный молот был запущен в эксплуатацию 17 февраля (1 марта) 1873 года на Пермских пушечных заводах (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы»). Предназначался для ковки стальных заготовок крупных орудийных стволов. В проектировании и постройке молота принимали участие горные инженеры братья Воронцовы — Николай и Владимир.

Пермский «Царь-молот»Сооружение молота началось в 1869 году с гидрогеологических исследований места для его установки. Достижением инженерного искусства того времени был не только сам молот, но и основание под него, являвшееся сложным техническим сооружением. Для работы молота была необходима чугунная наковальня (шабот или стул) весом более 600 тонн, которую решено было изготовить цельнолитой непосредственно на месте установки молота. Под шабот и станину молота кессонным методом (из-за высоких грунтовых вод реки Камы) был вырыт котлован. Особое внимание уделялось гидроизоляции котлована, куда забивались сваи. Основание было выполнено в октябре 1871 года, после чего началось изготовление формы для литья шабота. Был создан целый металлургический цех с четырнадцатью вагранками, которые запустили в работу 26 января (7 февраля) 1872 года. Было выполнено четыре плавки, продолжавшихся беспрерывно 27 часов; в форму залили 620 тонн (по другим данным 630 тонн)[2] чугуна. Из-за своей огромной массы наковальня даже через месяц после изготовления имела температуру 700 °C, а ещё через месяц — всё ещё более 300 °C[3].

Через четыре месяца в мае 1872 года форму разобрали, и только в октябре этого же года наковальню установили на своё место и начали монтаж молота, который начал работать 17 февраля 1873 года и находился в эксплуатации до конца 1916 года. До настоящего времени только ещё одна отливка в мире, тоже шабот в городе Триест (Италия), имеет бо́льший вес — 1000 тонн, но он был отлит позже пермского[1].

В 1873 году на Венской международной промышленной выставке в российском павильоне экспонировалась действующая модель (в 1/6 натуральной величины) этого гигантского молота, а братья Воронцовы были удостоены «Медали сотрудничества», которой награждали изобретателей, чей вклад в науку и технику оценивался как мировое достояние[1].

Молот на гербе ПермиНачиная с XX века, молоты постепенно были вытеснены гидравлическими прессами, которые достигали тех же значений силы давления и более высокого качества обработки металла, но были менее дорогие по конструкции.

До наших дней гигантский пермский молот не сохранился, осталось только его основание. В 1920 году в Перми на горе Вышка был открыт памятник в виде стилизованной скульптуры молота. В 1969 году этот паровой молот был избран символом Перми и запечатлён на гербе города.

- Бранштейн Н. Памятник старины нашего завода − 50-тонный паровой молот // Производственно-технический журнал М. З. М. 1933. № 1, 2.

- Иосса Н. А. Отчет об отливке стула под 50-тонный молот на Пермском заводе // Горный журнал. 1873. Т. 4.

- Сорокин П. В. Самая крупная отливка в России // Литейное производство. 1955. № 9.