Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Отапливаемая мастерская, что может быть прекраснее в деревне? Средняя полоса России, такое место, где более половины года либо холодно, либо мокро, либо и то и другое. Обязательные садово-огородные и строительные работы с окончанием теплого, «полевого» сезона заканчиваются и приходит самая восхитительная пора – печки протопил и можно творить. Разумеется, приходится позаботиться и об отоплении. Особенности местного отопления мы уже обсуждали, принято к исполнению – теплоемкая кирпичная печь на дровишках. Металлические печи калориферного типа, в чем-то хороши, но следует помнить, что в помещениях, где люди находятся длительно, не допускаются отопительные приборы с металлическими поверхностями, нагревающимися более 60 градусов Цельсия – на них нагорает пыль и в воздух выделяются канцерогены.

Еще на этапе проектировании мастерской, была определена конфигурация печи и удобное место для нее.

Было решено сложить плиту с отопительным щитком.

Такая схема, видится: более ремонтопригодной, действительно, самая нагруженная часть – топка, фактически расположена отдельно и обеспечивает простой и удобный доступ к варочному настилу, топочной дверце и ее заделке. Легко добраться и до огнеупорной футеровки.

Отопительный щиток с дымоходом, может быть временно подключен к имеющейся металлической печи-«буржуйке», что позволит существенно быстрее задействовать отопление (дело шло к холодам).

Не чувствуя в себе достаточно знаний в печном деле, тем не менее, кое какие представления об этом есть. Полагаю, их не хватит для проектирования полноценной, хорошо работающей отопительной или отопительно-варочной печи, но будет достаточно для некоторых изменений в отдельно стоящей топке. А мысли по этому поводу есть. Печь будет экспериментальная – все же в доме или бане, серьезные ошибки в отоплении чреваты, здесь, в мастерской, можно и поэкспериментировать.

Итак, задача, в общем, сформулирована.

Дополнительные пожелания.

Плита должна раскаляться не слишком сильно, например в отопительно-варочной печи в доме во второй половине топки, часть чугунной плиты начинает светиться малиновым, в темноте видно, что светится и середина топочной дверцы. Учитывая, что в мастерской не придется ежедневно готовить и порой, довольно пыльно, сильный нагрев нежелателен. Более того – периодически приходится возиться с воском, а его тоже лучше греть без фанатизма, к тому же, имея достаточно большую плиту, можно осенью в ненастье, предоставить ее своим дамам для заготовок, варенье варить, например, в больших котлах. При этом сильный нагрев также не нужен. Но все же, это плита и чайник должен закипать. Принято – плиту поднять значительно выше обычного, при этом, появляется еще дополнительный положительный момент – для более полного сгорания топочных газов и мелких частиц, высота топки должна быть изрядной. В сугубо отопительных печах именно так и делают, в отопительно-варочных опускают плиту пониже, чтобы быстрее грелась и можно было готовить более длительное время. К слову, сильно раскаленные чугунные настилы часто лопаются – в толщине плиты довольно много мелких пузырьков и раковин, это хорошо видно при резке. Пришлось резать и современную, и старинную «трофейную» – из дома на снос, количество внутренних дефектов, примерно одинаковое.

Огнеупорная футеровка. Приходилось иметь дело как с дровяными печами с топкой из обычного глиняного кирпича, так и сложенными собственноручно, с огнеупорной футеровкой. Безусловно, футеровка шамотным кирпичом топки, существенно увеличивает ее стойкость и в таких печах как, например, у Кузнецова, где организовано высокотемпературное горение, обязательна. В остальных – весьма желательна. Единственный минус футеровки, она занимает изрядно места внутри печи, поэтому, почти всегда, ее выполняют огнеупорными кирпичами «на ребро». Это позволяет также, изрядно сэкономить – шамотные изделия весьма дороги. Существенный минус – относительно не высокая прочность такой кладки – закладывать дровишки приходится осторожно. Иногда это не так просто – например, в банной печи под конец топки, шамотная футеровка начинает светиться и жаром жжет руки. Поленья приходится почти забрасывать. В предстоящей плите, решил попробовать выполнить футеровку «в пол кирпича», как и стенку печи. Это обеспечит повышенную живучесть топки и удобство при эксплуатации. Увеличение габаритов плиты не смущало, такой эксперимент задумывал давно и фундамент печи отлит с его учетом.

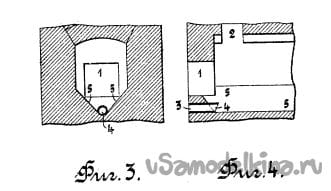

Еще один интересный, экспериментальный момент, хотелось ввести – комбинированный тип горения. Известно, что топка с колосником обеспечивает более быстрое и интенсивное горение топлива. Температура в топке высока. До 10000С. Существуют также топки с глухим подом, без колосника. Исторически, появившиеся раньше. Считаются морально устаревшими, с невысокими ТТХ и низкими эксплуатационными качествами. Тем не менее, современные печники порой возвращаются к горению на глухом поду. Горение более длительное, экономное, но и температуры поменьше. У глухого пода есть весьма существенный, принципиально не устранимый недостаток – очень долгое догорание углей, во время которого мы вынуждены держать трубу открытой. Идея комбинированной топки, где можно организовать подачу воздуха для преимущественно подового горения, а угли дожигать на маленьком колоснике, была позаимствована на печном форуме, место и отчасти конструкцию воздуховода, применил из патента П.А.Брандта. Патент №141, от 13 января 1918 г. [1].

Также, хотелось топку сделать длинной, чтобы помещались большие поленья, как в банной печи. Это удобно.

Итак, к делу.

Что было использовано при кладке.

Инструменты.

Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины.

Материалы.

Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Нержавеющая, сталь. Труба из нержавеющей стали, кровельная «оцинковка» на крышу.

Отопительный щиток, складывался сразу же после постройки мастерской, поздней осенью. Фоток процесса, к сожалению не сохранилось.

Схема щитка. Колпакового типа, симметричный, «стенка». Читал уже после, что относительно тонкие печные конструкции имеют повышенную предрасположенность к образованию трещин – что-то там с перепадами температур, хуже, чем у более упитанных собратьев. Трудно сказать, есть две некрупные трещины на швах около задвижки прямого хода, но они образовались, когда топил при этой открытой задвижке – забыл закрыть после растопки. Немного расширяются после сильной топки. Жесткой перевязки внутренних стенок с наружными нет, кирпичи изнутри прижаты к наружной стенке через слой базальтового картона. Для устойчивости, через каждые три-четыре ряда, кирпич из внутренне перегородки «врубается» в стенку на половину толщины через тот же базальтовый картон. Это позволяет уменьшить возможные трещины из-за разницы в нагреве.

Две первых зимы, щиток проработал с импровизированной железной топкой.

Этой осенью, взялся за кирпичную плиту – железная местами прогорела, пора и честь знать.

Топка снята, разобрано временное возвышение.

Поскольку отопительный щиток со всех сторон симметричен, имелась возможность «запитать» его с другой, не рабочей стороны. Тоже железной буржуйкой.

Несколько кирпичей сзади щитка вынуты и гибким алюминиевым рукавом подключена буржуйка. Все работало, но рукав, казавшийся более надежным в руках, грозил расплавиться «на объекте». Пришлось переделывать.

С буржуйки срезал все лишние железки сверху, и на скорую руку, сложил этакий дымоход с небольшими горизонтальными преградами. Как в домике отшельника. Вот это дело! Теперь можно с комфортом, вдумчиво заняться кладкой, никуда не спеша.

Два слоя рубероида для гидроизоляции, меловая разметка, два сплошных слоя «подошвы» с перевязкой. Это кстати ваш покорный слуга.

Перекрытие зольника, здесь вместо стандартной дверцы, будет зольный короб.

Посадочное место для воздуховода «подового» режима.

Воздуховод сварен из кусочка листовой нержавейки и обмотан нетолстым асбестовым шнуром.

Заделка топочной дверцы выполнена как обычно, сама дверца, двойная в высоту, пожалуй несколько великовата, лучше бы полуторную, но уж такая лежала без дела, решил применить ее.

Кирпич новый и немного БУ от своих же временных печек, вперемешку, закопченные распределялись как этакий декор.

Пока еще удобно доставать снаружи до дна, приступил к футеровке. Шамотное ядро с глиняными стенками не связываем, более того – оставляем зазор по 10…15мм на сторону. Шамот имеет коэффициент расширения больше чем у глиняного кирпича и при жесткой связи неизбежны изрядные трещины. Зазор заполняем базальтовым картоном или, что хуже, но терпимо – обычным «гофро». Он нужен, чтобы во время кладки в зазор не насыпалось мусора, или он не был заполнен выдавливаемой из швов при кладке ГПС (глиняно-песчаной смесью), потом его (гофрокартон) выдергиваем.

Шамотный кирпич тоже БУ, только немного нового, да еще и разных размеров.

Маленький колосничок – отрезан кусочек с тремя рядами от стандартного. Стрелочкой показан воздушный канал.

Внешняя стенка добралась, чуть не до верха, сделал над топочной дверкой «приступочку», для декоративности и спички держать удобно – в тепле и рядом с дверцей.

Перекрытие «хайла».

Верхний ряд – выпиливал паз для плиты.

Коробка–дымоход – переход из топки в отопительный щиток. Сварена из той же нержавеющей стали.

Ну все! С кирпичной частью покончено, шамотная футеровка до уровня плиты не доведена на 15…20мм, чтобы не выдавливала чугунный настил при топке, зазор заполнен базальтовым картоном.

Да, забыл сказать, шамотных кирпичей у меня не хватило, пришлось делать толстой, только нижнюю часть, чуть выше уровня топочной дверцы. Выше, классически – на ребро. В принципе, получилось неплохо – самая уязвимая часть, где загружаются дрова, имеет мощную кладку футеровки, выше же – она не требуется, более того, уменьшенная толщина футеровки, здесь даст возможность работать большей площади плиты.

Чугунный настил составлен из двух частей, толщиной 10мм.

Все, кирпичная кладка отмыта, плита сушится небольшими протопками мелкими палочками. Но часто. После окончания сушки, несколько пробных топок. В целом, ведет себя хорошо, тепловая мощность такова, что при однократной топке и закладке 5…6 поленьев, поддерживает температуру в помещении 12…15 градусов, при стольких же, но мороза за бортом. Варочная поверхность не так уж и высока, вполне удобно пользоваться, правда, я довольно высокий. Разогревается умеренно, но чайник закипает – то, что нужно.

Дополнительная литература.

1. Патент №141. patent141.rar [291.53 Kb] (скачиваний: 259)

Доставка новых самоделок на почту

Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.общие принципы кладки, основные материалы

Содержание статьи:

Домашняя кирпичная печь относится к традиционным отопительным средствам, по-прежнему привлекающим внимание владельцев частного жилья. Особенно востребованы они в местах, где случаются перебои с поставкой газа и электричества. В регионах, богатых запасами делового леса и где проблем с дровами не возникает, наличие печки из кирпича позволяет сэкономить на энергоносителях.

Разнообразие конструкций

Варочно-отопительная кирпичная печь

По своему предназначению печи из кирпича для дома подразделяются на следующие виды:

- варочные изделия;

- варочно-отопительные;

- печи, используемые для отопления жилых пространств.

Варочная печь из кирпича для дома оптимально походит для дачи, например, где хозяева проживают летом. Иногда она применяется как дополнение другим видам отопления и позволяет экономить на дорогом топливе. Ее конструкция содержит варочную плиту, встроенный духовой шкаф, а в отдельных случаях и резервуар для нагрева воды для питья. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, ее мощности хватает, чтобы обогревать помещение средней площади.

Кирпичные печи для дома второго типа могут иметь:

- варочную панель;

- встроенную духовку;

- бак, в котором греют воду;

- место для сушки.

Они также используются в качестве камина или водяного контура. Такая конструкция остается востребованной даже при наличии газового котла.

Чисто отопительные печи из кирпича используются исключительно для обогрева внутренних пространств. Нередко они имеют несколько резервуаров, допускающих применение их в качестве камина в бане или для быстрого нагрева воды. При выборе также важно определиться с конфигурацией и габаритами печи, которые влияют на подбор места ее установки.

Подбор места

Пример расположения печи в доме

Печь допускается размещать в любом подходящем месте, но наиболее удобный вариант – встраивание в стенку между двумя смежными помещениями. Благодаря такому размещению в строениях небольшой площади удается обойтись одним агрегатом, рассчитанным на соответствующую теплоотдачу. Нежелательно устанавливать печь вплотную к внешней стене, поскольку так она быстрее выстывает. Выбранное для закладки печи место тщательно промеряется с учетом следующих моментов:

- состояние потолочного перекрытия, позволяющее без труда вывести дымоход наружу;

- возможность подготовки фундамента, который нужно сделать больше ее основания на 100-110 мм;

- отсутствие поблизости конструкций из горючих и легко воспламеняющихся материалов.

Дымоходная труба при ее проводке через перекрытия и чердак не должна натыкаться на несущие балки и стропила кровли.

Материалы и заготовки

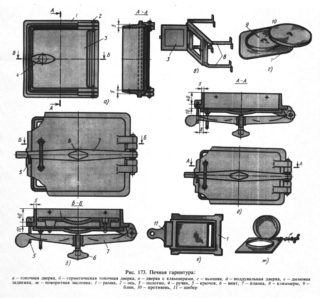

Чугунные элементы

Ассортимент комплектующих и объемы требуемых стройматериалов зависят от типа выбранной печной конструкции, в пределах которой они мало отличаются. Для чисто отопительных образцов закладывать в проект варочную панель, духовой шкаф, а также водяной бак не обязательно. Типовой набор элементов из чугуна и стали включает следующие наименования:

- дверца для зольника и ее топочный аналог;

- дверки очистных каналов;

- задвижка уличного дымохода;

- конфорки;

- сама варочная плита.

Завершает этот список колосниковая решетка, традиционно изготавливаемая из чугуна.

Помимо всего перечисленного для сооружения конструкции потребуются стальные детали. Их перечень включает следующие позиции:

- шкаф духовой встроенный;

- бак для воды;

- полосы произвольной длины и ширины;

- уголок типоразмера 50х50 мм;

- хорошо отожженная проволока 2-3 мм;

- стальной лист, настилаемый у топки.

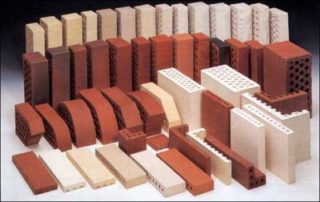

Красный и шамотный огнеупорный кирпич

Для изготовления основания (фундамента) и корпуса печи потребуется подготовить расходные материалы. Они подбираются на основании выбранной схемы кладки и с учетом особой таблицы, как правило, прилагаемой к ней.

В этот список входят:

- щебень, бутовый камень, а также битый кирпич, простой песок и цемент;

- доски для обустройства опалубки под фундамент и кусок рубероида для гидроизоляции;

- кирпичи двух типов;

- асбестовый лист и разметочный шнур;

- исходные компоненты для подготовки глиняного раствора.

В качестве альтернативы традиционному составу для кладки печи нередко приобретается готовая жаростойкая смесь.

Разметка и последующее обустройство основания

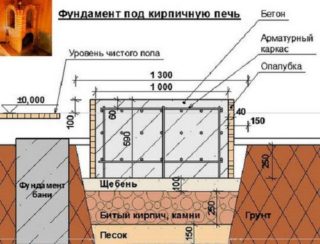

Фундамент для печи не должен совпадать с фундаментом дома

Прежде чем соорудить печь своими руками из кирпича, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Операциям по кладке печной конструкции предшествует разметка и заливка фундамента, способного выдержать ее вес. Перед выбором места важно учесть, что дымоходную трубу при проходе через потолочное перекрытие следует выложить в стороне от деревянных балок (на удалении не менее 120-150 мм). Для точной разметки участка, где надо выпилить доски в полу, потребуется отвес, бечевка которого фиксируется в нужном месте на потолке. Перемещая отвес от одного угла к другому, намечают квадрат, соответствующий форме предполагаемого фундамента (с запасом).

По полученной разметке доски аккуратно выпиливаются, после чего открывается доступ к грунту. В этом месте будет располагаться печной фундамент, не связанный с основанием всего дома – усадка у этих двух строений различная. В обнажившемся грунте потребуется подготовить котлован глубиной 0,5 метра, а затем приступать к обустройству основания, сооружаемого из бутового камня или кирпичного боя. В первом случае опалубка не потребуется; достаточно укладывать на дно чистые камни, послойно заливаемые бетонным раствором. При укладке важно отслеживать, чтобы между бутовыми заготовками не оставалось хорошо различимых пустот.

По достижении поверхности земли камни следует класть в специальную форму в виде ящика, ограниченную досками опалубки и закрытую изнутри слоем полиэтилена. При закладке бута следует проследить, чтобы верхний срез фундамента располагался ниже уровня пола примерно на 140 мм. Поверхность полученного основания выравнивается и оставляется до полного просыхания.

Подготовка к кладке

Б/у кирпич перед кладкой замачивают в воде на 12 часов

Основные материалы, используемые при сооружении печки из кирпича своими руками – обычный красный кирпич и его шамотный огнеупорный аналог. Первый применяется только для сооружения внешней оболочки конструкции, из второго делают стенки и дно топки. Купленный кирпич тщательно перебирается – отбираются только целые образцы без сколов и трещин. Когда используется б/у материал, каждый образец тщательно очищается от сажи и раствора, а затем замачивается в воде на половину суток. Шамотные заготовки перед использованием достаточно ополоснуть чистой водой, что позволит удалить с них скопившуюся пыль.

Подготовка кирпичных заготовок

К подготовительным операциям относятся также работы по изготовлению неполных кирпичных заготовок, получаемых путем раскалывания цельных образцов. При кладке печи потребуются:

- половинки;

- трехчетвертные заготовки;

- четвертинки и другие мелкие фрагменты.

Для облегчения подготовки кирпича по размеру на рукоятке кирки делаются отметки.

Приготовление раствора

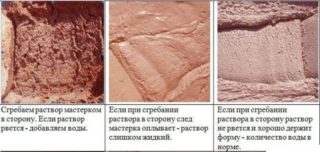

Как определить консистенцию раствора

Прочность и сроки службы кирпичных печей зависят от состояния и кондиции кладочного раствора, гарантирующего получение качественного шва. Его толщина не должна превышать 8 мм, т. к в противном случае на стыках появляются трещины и снижается эффективность обогрева. Раствор готовится только из качественной глины и тщательно просеянного песка. Он доводится до однородной массы, не имеющей в своем составе комков и посторонних примесей.

Независимо от типа используемого раствора (тощие, нормальные или жирные) при его перемешивании с водяной компонентой нужно следить за консистенцией смеси. Она должна быть похожа на густое тесто, не прилипающее к рукам человека и мастерку. Для укладки огнеупорных кирпичей потребуется приготовить особый раствор, в состав которого входят жирная глина и шамотный песок, взятые в пропорции один к одному.

Рекомендации по монтажу

Как только фундамент готов, кирпичи, раствор и все нужные детали закуплены, переходят к разметке исходного или первого ряда. Он является основой конструкции и выкладывается согласно ранее подготовленному чертежу. Берется лист рубероида и настилается на фундамент с небольшим отступом от края, а затем по его периметру всухую выкладываются заготовки 1-го ряда. Сначала нужно сложить углы, а затем заполнить промежутки теми же кирпичами с зазором в 5-6 мм (они впоследствии заполняются раствором).

Как только фундамент готов, кирпичи, раствор и все нужные детали закуплены, переходят к разметке исходного или первого ряда. Он является основой конструкции и выкладывается согласно ранее подготовленному чертежу. Берется лист рубероида и настилается на фундамент с небольшим отступом от края, а затем по его периметру всухую выкладываются заготовки 1-го ряда. Сначала нужно сложить углы, а затем заполнить промежутки теми же кирпичами с зазором в 5-6 мм (они впоследствии заполняются раствором).

Хорошо завести их удастся, если воспользоваться строительным уровнем и угломером. Чтобы убедиться, что ряд выложен ровно, следует измерить его диагонали, которые должны быть одинаковыми по длине. Следующий ряд выкладывается на раствор, который заполняет зазоры первого. При его раскладке на угловые заготовки наносится совсем тонкий слой с увеличением его толщины на всех последующих элементах. В процессе кладки, согласно инструкции, на два уложенных рядом кирпича помещается уровень, одной из сторон которого надавливают на вторую заготовку, выравнивая ее по горизонтали. Таким же образом поступают с 3-им и с 4-м кирпичами (и так далее согласно пошаговой схеме).

Выполнение кладки (порядовка)

Порядовка домашней печи

Чтобы кладка начальных рядов получилась ровной по всему периметру печи, с внешней стороны потребуется вертикально натянуть шнуры-отвесы, крепящиеся в нескольких точках на потолке и полу. Далее переходят к выкладке остальных рядов, качество которой зависит от следующих факторов:

- правильность нанесения и распределения раствора на рабочую плоскость;

- ровность укладки кирпичей;

- соблюдение зазора между ними.

На этом шаге посредством мастерка или шпателя на уже выложенный предыдущий ряд кладется и аккуратно выравнивается раствор слоем толщиной порядка 9-10 мм. На него сразу же укладывается первый угловой кирпичный маяк. Затем тот же раствор наносится на торец второго, который тут же укладывается, прижимается к предыдущему и пристукивается молотком. При ведении кладки важно соблюдение порядовки, согласно которой стыки каждого последующего ряда смещаются относительно предыдущего.

По завершении кладочных работ следует оставить печь на просушку, для ускорения которой рекомендуется открыть все окна и двери. Для сокращения сроков естественной сушки печи можно поместить в ее топку включенную в сеть лампочку мощностью 200 Ватт. Другой вариант – расположить перед дверкой тепловентилятор.

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей. При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

osnovaremonta.ru

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккал\час вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

- кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;

- глинянно-песчанный раствор-около 80 кг

- коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;

- дверца топочная-250х180 мм-1 штука;

- дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;

- чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;

- задвижка 130х130 мм-1 штука;

- войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России.

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Порядовка отопительно варочной печи своими руками, инструкция

Далеко не все владельцы частных домов или загородных сооружений имеют возможность подвести к ним централизованное отопление или газ, чтобы обустроить полноценную кухню с плитой и при этом эффективно отапливать помещения. С этой целью стал применяться такой популярный вариант, как порядовка отопительно-варочной печи. Что это такое и с какой целью производится?

Особенности

По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.

Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.

В процессе порядовки фиксируется каждый шаг печника начиная от последовательности кладки, заканчивая учетом необходимых материалов. Так можно добиться максимально высокой точности и безопасности агрегата.

Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.

В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.

Преимущества порядовки:

- Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.

- Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.

- Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.

- Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.

- Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.

Этап подготовки

Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.

Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.

Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.

Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.

Подготовка основания для отопительно-варочной печи

Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.

Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.

Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.

После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.

Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

- Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.

- Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.

- Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.

- Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.

- Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

- На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.

- На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.

- Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.

- 8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.

- 10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем.

Затем укладывают специальный варочный слой.

- Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.

- Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Особенности устройства дымохода

Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.

Нормы и правила

- Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.

- Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.

- Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.

- Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.

- Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.

- Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.

- Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.

Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.

Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.

Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.